デパート新聞 第2669号 – 令和3年8月1日

デパート新聞 第2669号 – 令和3年8月1日 1面

デパート新聞 第2669号 – 令和3年8月1日 2面

デパート新聞 第2669号 – 令和3年8月1日 3面

デパート新聞 第2669号 – 令和3年8月1日 4面

6月東京は3.7%増

日本百貨店協会は、令和3年6月東京地区百貨店(調査対象12社、24店)の売上高概況を発表した。売上高総額は1086億円余で、前年同月比3.7%増(店舗数調整後/4か月連続増)だった。店頭・非店頭の増減は、店頭5・4%増(89・3%)、非店頭マイナス8.6%(10.7%)となった。

百貨店データ

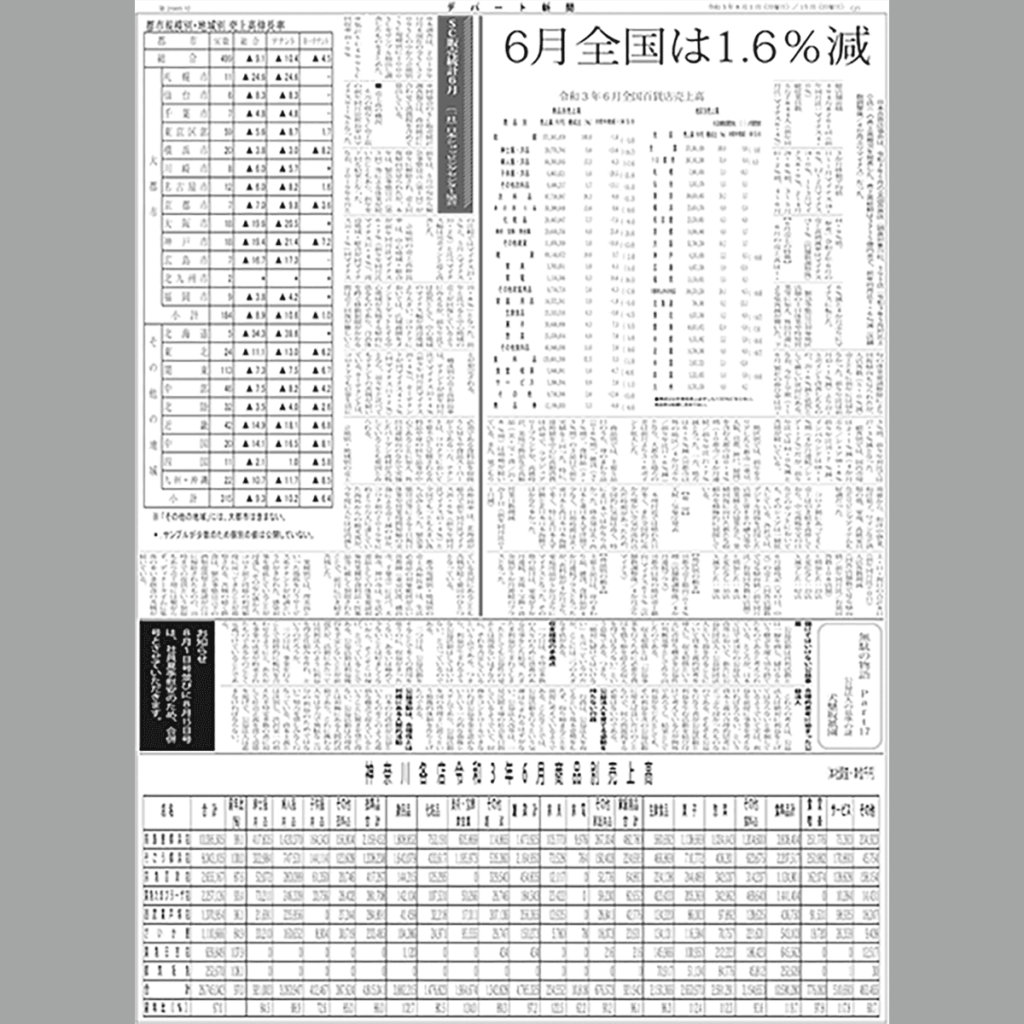

- 6月全国は1.6%減

- 3社商況6月

- 6月店別売上前年比(%)

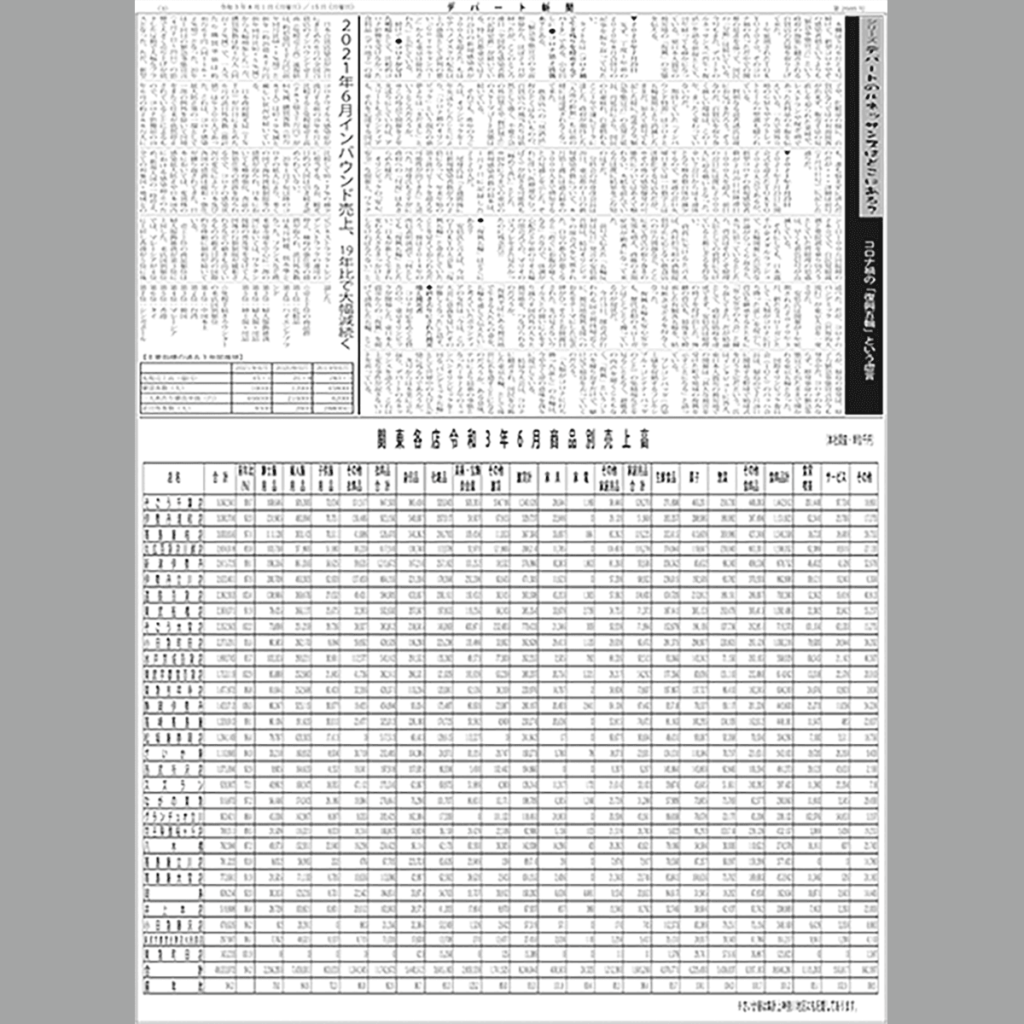

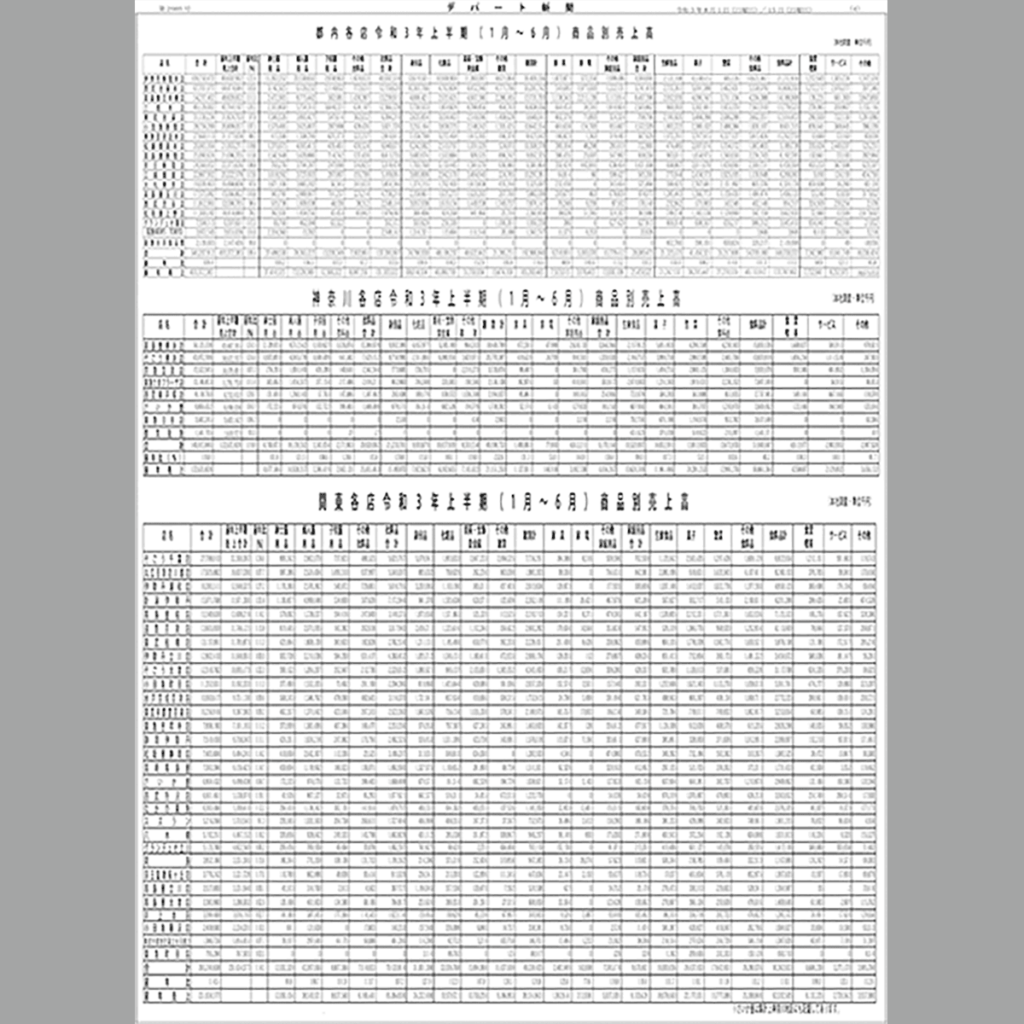

- 関東各店令和3年6月商品別売上高 / 関東各店令和3年6月上半期商品別売上高

- 都内各店令和3年6月商品別売上高 / 都内各店令和3年6月上半期商品別売上高

- 神奈川県令和3年6月商品別売上高 / 神奈川各店令和3年6月上半期商品別売上高

- SC販売統計6月

- 都市規模別・地域別 売上高伸長率

地方百貨店の時代 その21 - ファミリーセール

デパート新聞社 社主

田中 潤

デパートの売上減少を招いた要因を考える

デパートの売上がなぜここまで落ち込んでしまったのかを知るために、過去の在り様を検証することは重要である。現場を見ると、良いことのなのに今行なわれていないこと、悪いことなのに形を変えつつもまだ行 なわれていることも少なくない。

売上減少を招いたことの要因の一つは、ファミリーセールである。デパートは店内において数々の特売、安売りを行なってきたが、商品を提供するメーカーとの関係で、ブランド商品や定番商品は正価で売らなけれ ばならないという縛りがあった。しかし、そうしたものについても安売りで買いたいとの多くの顧客からの欲求は強い。そこで、考案されたのがファミリーセールである。

これは、デパート社員の福利厚生という名目で、その家族・友人など限定した人のみを対象にホテルなど店外の会場を使って、値引きが出来ない商品を安売りしようという企画である。来場者には入り口で招待券を提示してもらい入場を認めるという体裁を作り、いわゆるクローズ催事として特別な値引きを行なった。

当然ながら、売ることが目的なので、券を持っていない人も用意された名簿に名前を記入すれば入場を認めるという形式をとり、実際には外商顧客を始めデパートの通常顧客、更には通りすがりの人さえも参加できるようになっていた。この催事は大当りし、当初は年1回だったものが、2回、シーズン毎、或いは多会場にて同時開催するという具合いにどんどん増えていった。

ファミリーセールは大きな矛盾を抱えていた

当初ほどの爆発力はなくなっても、通常値下げされない商品を安く購入できるということで、ファミリーセールはデパートにとってメリットのある売り上げを作ることが出来る場となった。しかし、その反動は当然 あらわれる。固定客を中心に、売場の商品を正価で買うというデパートの基本的販売方法が崩れてしまったのである。

まず、ブランド商品の粗利益率は一気に低下した。更に、売場の商品と他会場の商品という様々な販売場所を持つ在り方は販売員にも多くの負担を与え、また、商品に対する接客方法にも様々な矛盾を生じさせることにもなった。

販売員は、ファミリーセールがある度に集客義務を負わされることが大きな苦痛となり、またそもそも正価で買ってくれる顧客をセールに呼ぶというストレスを度々感じさせられることになった。そして、長い目で見ると売上自体も低落が続いていくことになり、ファミリーセールはだんだんと縮小されていくことになるのである。

ファミリーセールの考え方を活かそう

しかし、このファミリーセールの考え方はある面では非常に弾力性のあるものである。単に、正価品を安くするというのではなく、通常売場では扱えないものをそうした別会場で販売するということは、顧客にとっては斬新である。また、今はインターネットを使って社員に負担をかけずにセールを展開することも容易である。つまり、売場にない魅力ある商品構成をとることが出来るならば、こうした企画を限定開催という前提で復活させる手はある。

地方百貨店は、集客のツールとして、新たなコミュニケーションづくりを目ざしてファミリーセールを行なうことも一つの戦略となってきているのである。

朧

紆余曲折の末、東京オリンピックが開催された。コロナウィルス蔓延の最中、感染拡大につながるスーパーイベントの強行には、多くの批判と不信の目が向けられた。

平和な毎日を享受してきた日本人にとっては、リスクの多いことは極力避けるというのが常識として疑いようもないことだが、世界的に見れば深刻な問題が山積している中で、平和の祭典の開催は当然のことだったのかもしれない。

参加を棄権した国は北朝鮮だけである。1964年の東京オリンピックは、戦後の復興途上で様々な社会不安を抱える中、いざ開催されればほとんどの国民がテレビ桟敷で熱狂した。

不安と不満の気持ちをリセットして、純粋に一生に一度あるかないかの自国開催を満喫するのが人間らしい生き方なのかもしれない。

無駄の物語 part17 - 公益法人の基準の謎

犬懸坂祇園

作詞、作曲などをしております

儲けてはいけない公益事業

公益活動は営利活動とは一線を画し、儲けるという概念を潔く切り捨てたものであると考えられている。ところが、日本では平成18年の公益法人改革において、新たに公益社団法人・公益財団法人という器を作ることについて資本主義的思考を導入し、収支相償という実に奇怪な概念を公益性の判断基準として作り出したのである。

収支相償とは「公益事業を行うために必要な費用を償う額を超える収入を得てはならない」という意味である。つまり、「絶対に儲けてはいけない」と言っているのだが、ここには三つの大きな矛盾がある。

収支相償の矛盾点

一つ目は、不特定多数の人々のために意義のある仕事をした結果、たまたま利益が生まれてしまったとしても公益性の是非とは関係ないはずなのに、それを否定しているという点である。つまり、利益が生まれるような公益活動はしてはいけない、と言っているのである。

二つ目は、公益活動をすることで多くの費用を使うのに、収益がまったくない、あるいは極めて少ないことは好ましくないから、そこそこは稼げ、と言っていることである。公益活動は利益獲得を予定しないことが前提だが、活動にあたっては営利法人のように利益を得る仕組みを作れ、というのだろうか。

三つ目は、事業を行うことで最終的に帳尻を合わせるようにと、あたかも事業の成果が約束されたものであるかのごとく定義づけていることである。

合理的思考に染まった公益法人

これらの考えは、公益法人は絶対に利益を上げてはならないと牽制しているようでいて実は、利益を前提に事業を考えなければならない、という資本主義の合理的思考にどっぷり浸かったものなのである。そもそも公益を行なう者が公益活動と利益を生む活動を結び付けて考えている方が例外であろうし、結果として利益が生じたとしても、その利益を次の公益活動に使えば良いだけのことなので、何ら問題視する必要はないのである。

公益法人を育てる姿勢を持たない行政

行政は、公益法人を育てるという基本姿勢をもたず、取り締まることを前提に考えているようである。こんなことでは、公益活動を行うという気運は生まれるはずがない。公益法人改革は、一見民間主導の社会を目指しているようでいて、財務をコントロールできなければ公益事業を認めないという一方的な強権システムであり、公益活動を国の管理下に置くという独裁的体制を作り上げたのである。

公益活動は、合理性とは対極にある人間的活動

日本の行政府が公益というものをこのような稚拙な概念で捉えているということに驚きを禁じ得ない。公益活動は合理性とは対極にある人間的活動であり、これに携わる人々は全力で無駄な(自分の利益のためではない)努力を惜しみなく行なっている。資本主義とは決別し、渋沢栄一の唱えた不特定多数の者に対して社会正義を貫く道徳を掲げて、公益法人は進まなければならない。

連載:デパートのルネッサンはどこに有る? - コロナ禍の「復興五輪」という虚言

本欄は5月6月と4号続けて、新型コロナやその感染者増というよりも「緊急事態宣言」という政府の施策に翻弄される百貨店の苦境を取り上げて来た。

1年延期されたTOKYO2020、そのコロナ禍の真っただ中での開催の是非を巡って、国民の「分断」は続いている。今号もまた、デパートのルネッサンス( 再生・復活) を語る前提として、10年経っても疎かになっている、東日本大震災の被災地の「復興」の実態を伝える。

続きは デパートのルネッサンスはどこにある? 2021年08月01日号 を御覧ください。