デパート新聞 第2656号 – 令和3年1月15日

デパート新聞 第2656号 – 令和3年1月15日 1面

デパート新聞 第2656号 – 令和3年1月15日 2面

デパート新聞 第2656号 – 令和3年1月15日 3面

デパート新聞 第2656号 – 令和3年1月15日 4面

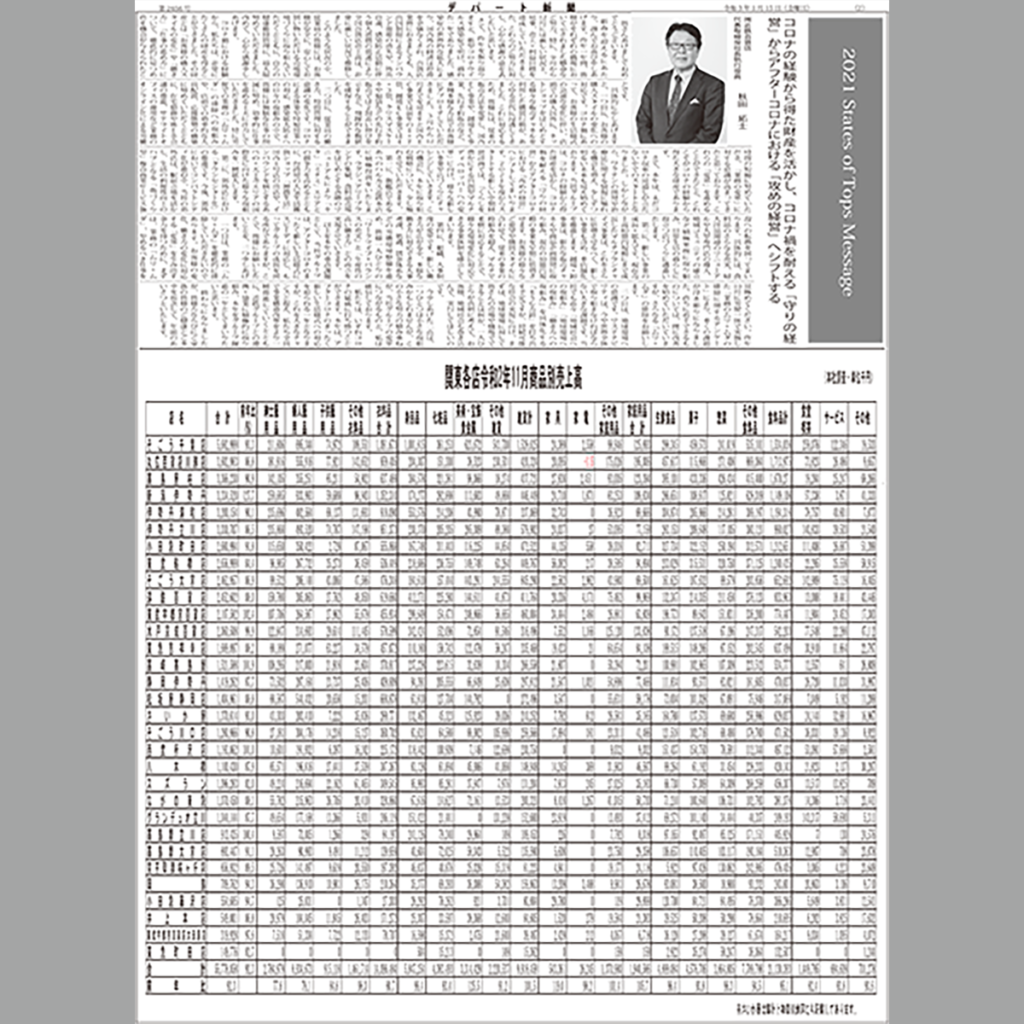

2021 States of Tops Message

㈱近鉄百貨店 代表取締役社長執行役員 秋田 拓士

皆さんあけましておめでとうございます。

新春を迎えるにあたり、謹んでお喜び申しあげます。昨年一年間、皆様がそれぞれの職場において示されました懸命なご努力、特に、9月から12月には厳しい状況下、見事、売上・利益目標を達成していただきました、これらのご努力に対し、心から感謝の意を表したいと思います。さて、昨年を振り返りますと、新型コロナウイルス感染症で明け、暮れた一年でありました。感染症の世界的な拡大により、国内外の経済は停滞を余儀なくされ、百貨店業界におきましても、入出国制限によるインバウンド需要の消失や、外出自粛、感染防止活動に伴う個人消費の低迷により全国百貨店売上高は、非常に厳しい状況で推移しました。

このような状況の中、従業員の皆様には、お客様が安全に、安心してお買い物いただける売場環境づくりに取り組んでいただくとともに、自らの健康維持管理に、最大限努めていただきました。改めて、心から感謝申しあげます。

コロナ禍における経験から、私たちは、非常にたくさんの財産を得ることができました。その財産とは「お客様の購入スタイルの変化」や「働き方」「仕事の進め方」について、徹底的に見つめ直す機会が与えられたことです。

具体的に申しあげますと、一つ目に、お客様の購入スタイルの変化への対応です。コロナ禍にあって、お客様の生活様式の急速な変化に伴い、店頭での購入以外に、ネットショップをはじめとする様々な販売チャネルを利用した購買行動が、あらゆる世代に浸透してきました。これに対応するため、皆様には、従来の販売方法を変革し、国内EC事業や、越境EC事業、先行予約販売など、多種多様な方法でお客様にアプローチしていただきました。3月から12月までを見ますと国内EC事業では前年の1・7倍、越境EC事業では4・3倍、クリスマスケーキや福袋などの先行予約販売では2割近い伸びを示すなど、飛躍的な数値を確保することができました。

二つ目に、従業員の働き方、時間管理に対する意識の変化です。コロナによる休業や時短営業への対応、感染拡大防止への日々の取組みの中で、皆様には無駄な仕事の削減に努め、効率的に仕事を進める工夫に注力していただきました。特に労使での業務の「ムリ・ムダ」の排除への取組みや、店頭での効率的な人員配置、応援態勢の構築に努めていただくとともに、在宅勤務やWEB会議の推進、サテライトオフィスの運用など業務のオンライン化による労働時間の短縮に努めていただき、「業務の変革」に対する意識が高まってきたと思っております。これらの「変革」を進めることができたこと、これこそがコロナの経験から得た大きな財産であります。

さて、本年は、未だコロナ収束の見通しが立たない中でのスタートとなりました。しかしながら、ワクチンの開発や治療法に関する情報に触れる機会も増え、少しずつ明るい未来も見え始めております。当社グループは、コロナの経験から得た財産を活かし、コロナ禍を耐える「守りの経営」からアフターコロナにおける「攻めの経営」へシフトしてまいります。2021年度からスタートする新しい中期経営計画では、「くらしを豊かにする共創型マルチディベロッパーへの変革」に向け、様々な新しい事業や店づくりにチャレンジしていきます。この機会に、本年に取り組む戦略について、少し触れさせていただきます。

第一に、旗艦店であるあべのハルカス近鉄本店に積極投資をいたします。ラグジュアリーブランドの集積、食料品売場をはじめとする各階のリニューアルにより「キタ」「ミナミ」エリアとの競争力を高めるとともに、台湾発の人気生活雑貨ショップ「神農生活」国内1号店の出店や、インバウンドを核とするあべの・天王寺エリアの国際化に向けた様々な取組みを一層拡大します。

第二に、郊外店における「タウンセンター化」の推進です。今後、郊外においてコンパクトシティ化が進む中、当社の郊外店は、駅前立地を活かし、生活の利便性向上のハブとなる「街づくり型」複合商業サービス施設への転換を図ってまいります。具体的には、食料品のさらなる充実、婦人洋品関連のリニューアルや大型専門店の導入、地域コミュニティの確立など積極果敢に取り組み、日常生活の暮らしに役立つ店づくりに邁進いたします。

第三に、新しい事業の成長・拡大です。現在売上高80億円規模にまで成長したマルチフランチャイズ事業は、これをさらに倍増させるべく、新しい事業も含め、多店舗化を推進します。越境・卸事業は、新たな販売チャネルや商品企画開発に取り組み、現在の50億円規模の事業を早期に倍増させます。お客様の様々なご要望や購買スタイルに合わせて、従来の事業の枠組みを超え、マルチで柔軟に対応することで、様々な環境変化に対応できる事業体制を確立してまいります。

第四に、組織、人事制度の変革です。新しい働き方が広がる中、多様な働き方に対応できる人事考課、処遇、賃金体系などの労働環境整備を進め、皆様一人ひとりの「ワークライフ・バランスの充実」と「生産性の高い働き方」との両立を実現させていきます。

以上を本年の重点課題として、当社グループは、アフターコロナのまったく新しい生活様式にスピーディに対応し、もってグループの成長を図る所存でありますが、ここで、皆様にお願いしたいことを、二つ申しあげます。

一つ目は、業務の「ムリ・ムダ」を徹底的に排除していただきたいのであります。お客様の変化、働き方の変化に対応する「変革」を生み出す余力を持つために、まずは、業務の「ムリ・ムダ」、やめるべき仕事を見極めてください。昨年10月に労使一体で実施した「業務のムリ・ムダの排除に関するアンケート」により、多くの課題が浮き彫りになりました。直ちに着手できるものについては、既に改善を始めていただいていますが、さらなる「ムリ・ムダ」の排除をお願いします。

二つ目は、地球環境への意識です。サステナビリティは、今や世界全体で取り組まなければならない大きな課題です。当社でも近々「地域社会への取組み」「地球環境への取組み」「働き方への取組み」を具体化する「ESG方針」を打ち出す予定ですが、持続可能な社会の実現に向け、まずは、地球環境に対して皆さんの売場や職場でできることは何か、一人ひとりが真剣に考えて、お客様、地域社会も巻き込んで、実行してほしいのです。

今申しあげた二点は、一つひとつは小さな取組みかもしれませんが、この小さな努力の積み重ねが、当社グループの変革につながるものと、私は確信しております。

私たちは、いずれコロナの猛威に打ち勝つことができます。本年は、アフターコロナのまったく新しい生活様式への対応を迫られる一年となりますが、これを大きなチャンスと捉え、私たち全員で事業構造改革をより一層推進していくとともに、近鉄グループとの連携・協業に積極的に取り組み、本年をグループ躍進の一年としてまいりたいと思います。

終わりになりましたが、皆様方ならびにご家族の皆様のご健康とご多幸を祈念して、年頭のあいさつといたします。

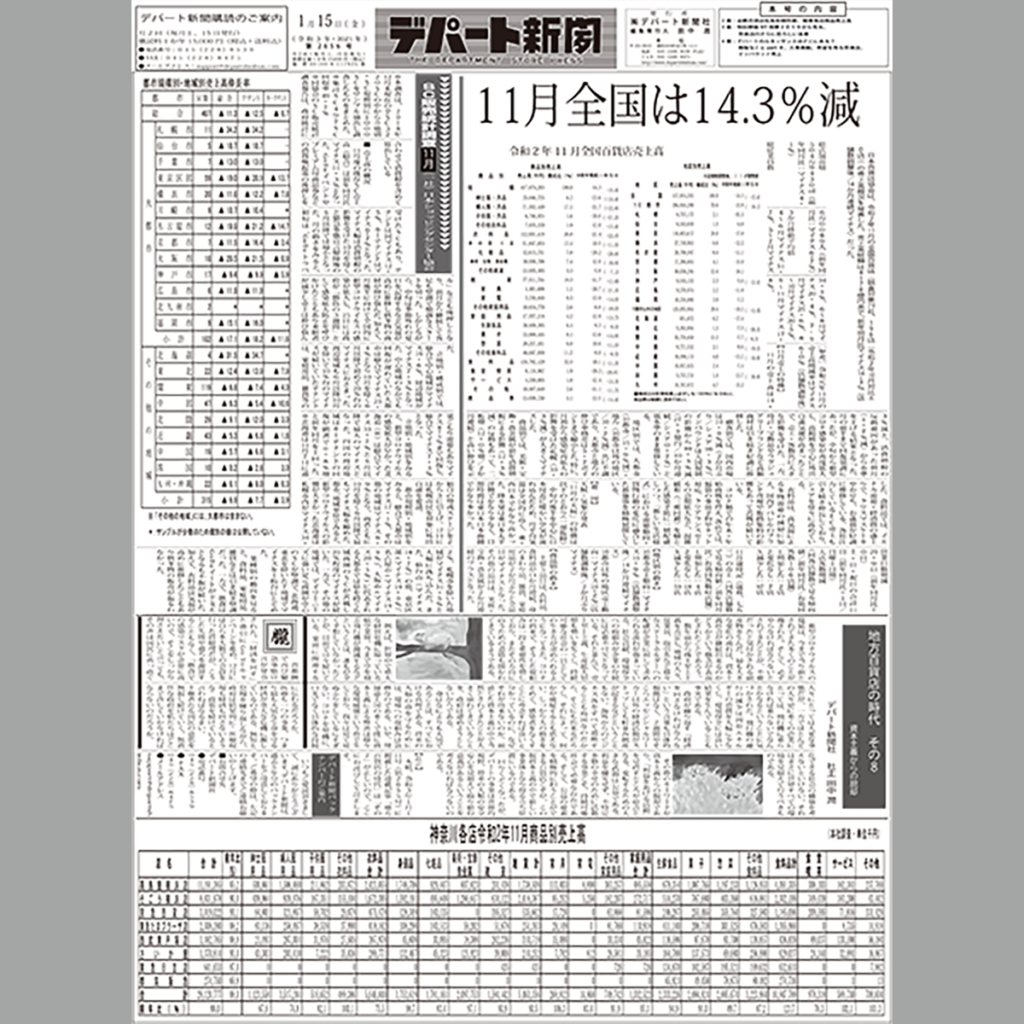

11月全国は14.3%減

日本百貨店協会は、令和2年11月の全国百貨店(調査対象73社、196店〈令和2年10月対比±0店〉)の売上高概況を発表した。売上高総額は4178億円余で、前年同月比マイナス14・3%(店舗数調整後/14か月連続マイナス)だった。

百貨店データ

- SC販売統計調査

- 都市規模別・地域別売上高伸長率

- 神奈川各店令和2年11月商品別売上高

- 関東各店令和2年11月商品別売上高

- 2020年11月インバウンド売上、購買客数は10か月連続のマイナス

人事異動

㈱阪急阪神百貨店

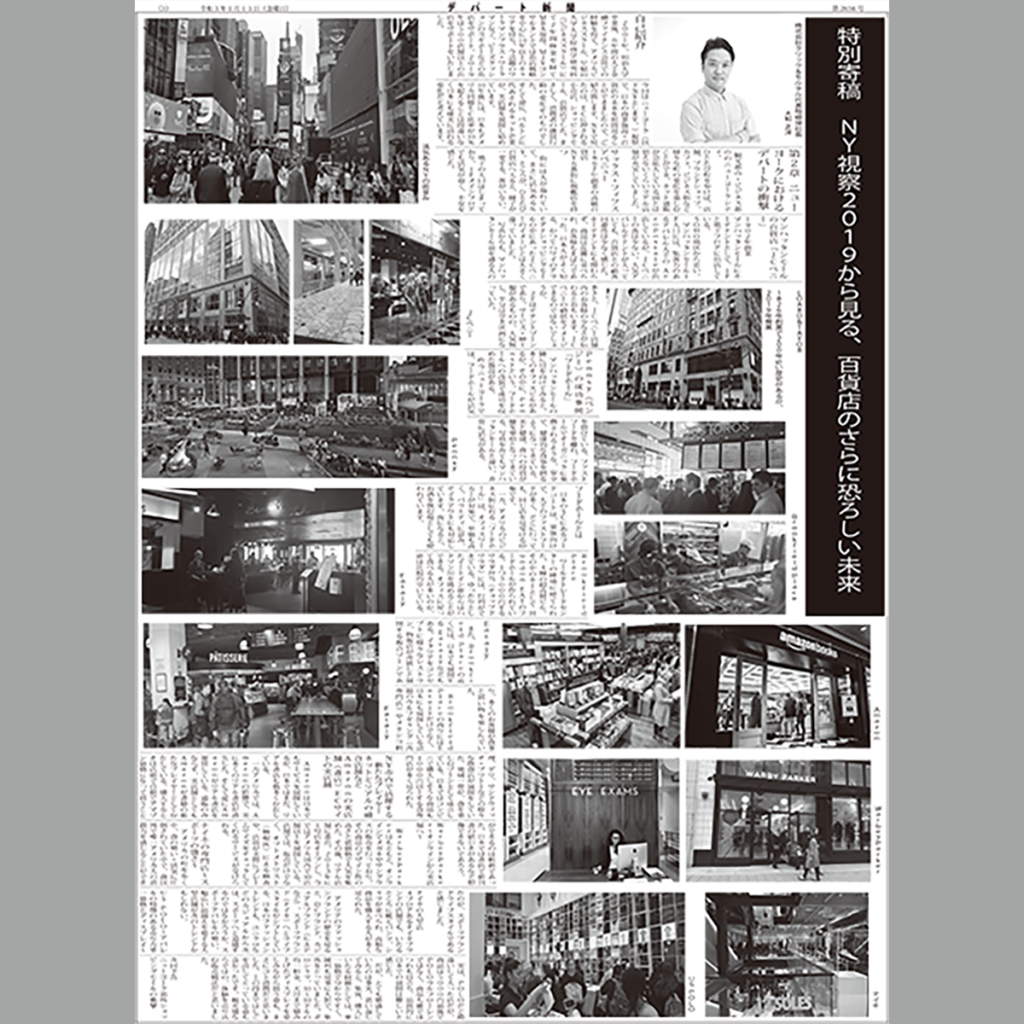

第2章 ニューヨークにおけるデパートの衝撃

観光都市・ビジネス都市のニューヨークシティ。

ひとたび町を歩けば、店舗、ブランドショップ、カフェ、ビジネス街など様々な町の変化を楽しむことができ、ネット通販が急拡大している国とは思えないくらいリアル店舗が充実していました。

サックス・フィフスアベニュー

1867年創業の高級百貨店

NY五番街に旗艦店を持つ

街には人が溢れていて、まさに活気あるNY。ところが、ひとたび百貨店へ入ると、様子が一変する。客がいない。

地下の入口はしまっており、1Fメインフロアでも活気が弱く、不安を感じた。

続きは 特別寄稿 NY視察2019から見る、百貨店のさらに恐ろしい未来 第2章 をご覧ください。

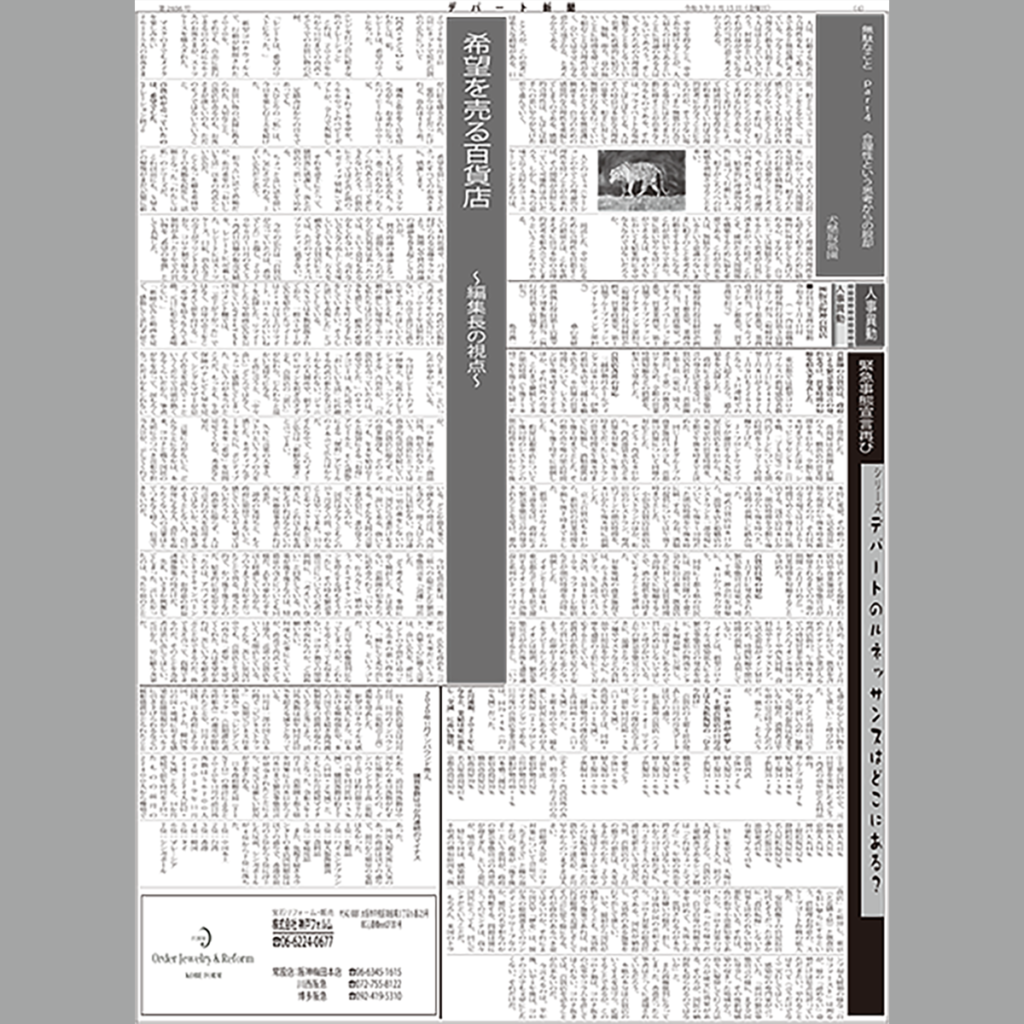

連載:デパートのルネッサンはどこに有る? – 緊急事態宣言再び

首都圏の百貨店は、政府による緊急事態宣言の発出を受け、営業時間の短縮を相次ぎ発表した。

東京都では新型コロナウイルスの新規感染者数が1月7日に2447人翌1月8日が2392人、1月9日も2263人となり、3日連続での2千人超えとなり、過去最多を記録した。

政府による緊急事態宣言の発令決定を受け、百貨店各社も7日、首都圏1都3県(東京、埼玉、神奈川、千葉)の飲食フロアを含め、全館の営業時間短縮などの措置を、相次いで発表した。

続きは デパートのルネッサンスはどこにある? 2021年01月15日号 を御覧ください。

地方百貨店の時代 その8

デパート新聞社 社主

田中 潤

新型コロナウイルスの蔓延は、今まで当り前とされてきた多くのことが覆された。そして、必ずやらなければならないとされてきたことが、不要だったと気付かされる副産物を生んだ。最も大きな変化の流れは、資本主義社会が継続出来るのかどうかという懸念が表面化されたことであろう。

数年前から株主至上主義を否定し、地域の人々、従業員、取引先など様々なステークホルダーへの配慮が企業に対して求められる流れが強まっている。社会貢献、環境保全への取組みが企業の存続には必要不可欠となっている。それと並んで、売上至上主義、生産拡大思想も勢いを失くし、持続可能な社会の一員としての生き方が求められるようになってきた。コロナの到来で、そうした取組みは一段と重要性を増しており、またその方向に向うための道筋も開かれてきているようである。

例えば、世界中で重大な経営危機に陥っている航空業界。今まで空を飛ぶ飛行機が激減するなどということは、誰もが全く予想していなかったことが、目前で日々続いている。業界に関連する人々にとっては大変な事態だが、一方でほとんどの人々更に多くの企業にとっては、飛行機に乗らなければ乗らないでなんとかなるということに気づかされた。飛行機の運行の減少は固形エネルギーの消費を大幅に少なくし、環境保全には良い結果を生んでいることも事実である。

政府が繰り返す「経済を回さなければならない」という言葉も具体的根拠はなく、2週間やそこらエッセンシャルワーカー以外の経済活動がストップしても軒並み倒産が起きるなどということもない。海外からのビジネス客をすべて遮断することも島国なのだから、すぐにも出来るだろうし、それによって、何かが破綻するとも思えない。しっかり人の動きを止めて、感染者をなくすことに専念すれば良いと分かっているのに、なぜそれが出来ないのか。前述した資本主義の中で当然とされてきたことが大きく崩れてきていることを、政府は認めようとしないからである。

命はなによりも大切であることは、すべてにおける真理である。将来の人類の命を守るためには、環境への取組みは急務なのである。いや、発展途上国の多くで既に資本主義による弊害は様々な環境破壊という形で生じており、我々は見て見ぬふりをしているにすぎない。コロナを契機に、口先でなく具体的な持続化できる社会の構築を考えないといけない。それはまさに世界すべての環境を見据えて行うべきものである。

その際のキーワードが資本主義からの脱却であり、「利益をあげる活動」を見直すところが原点となる。変転するための大きな武器は公益である。利益を優先せず、不特定多数の幸せのために活動する事業こそ、持続可能社会で必要な存在である。そして、公益の要素を積極的に担うことができる百貨店こそが、この脱資本主義の中で新しい事業体となり得る立ち位置にいるのである。

回りくどくなったが、デパートの事業は世界的視野、将来の人類の安全安心を見据えて取り組む意義があるということを考えなければならないのである。

朧

首都圏で再び緊急事態宣言が発令された。「経済を回す」と強引にGo To キャンペーンを進め、12月には自ら多人数での会食を行った菅総理だが、こうした失敗や過ちを謝罪することもなく、「飲食での感染リスクが非常に高いので、そこをしっかり押さえたい」と言っても、その声は国民に真っ直ぐに伝わるだろうか。

医療も一つの事業、つまり最も大切な生命を守る経済が重大な危機に瀕しているのである。無知と怠慢を繰り返しながら、政府は結果的に“医療現場も経済も回さないような”政策を続けていると言わねばなるまい。主権者たる国民の意思を無視し続けていく、無責任な政府を私たちはどこまで許していかなければならないのだろうか。

無駄なこと part4 合理性という思考からの脱却

犬懸坂祇園

作詞、作曲などをしております

人は、行動するにあたり合理性をもって動くべきであると無意識に考えている。少なくとも、非合理な行動を目指すという人はほとんどいないだろう。何故かといえば、それが自身が幸せになるための当然の道と考えるからである。

幸せを得ること、幸せであり続けることが、人生最大の目標であるということに異論のある人はいないであろう。そして、そのための合理性は無駄なことをしないという思考に直感的に結びつく。無駄、即ち、益の無いことに時間を使って取り組むことは合理性がなく、ひいては幸せになる道から遠ざかる、と考えるからである。

ところが、この思考には重大な錯覚がある。日常、相手とコミュニケーションをとる中で、一見自分にとっては合理性を感じなくても行わなければならないと思うことは沢山ある。それは、相手のためにこちらが尽くしてあげる行為である。尽くしてあげることによって経済的利益を得ることが約束されていれば合理的思考にかなうことになるのだが、そうでない場合、つまり無償の行為である場合にはたちまち行動に移すことが出来なくなるものである。それは、プライベートな場面でしばしば生じる。人はその時自分本位な合理性の基準で、相手に対して無償の行為を行っていいものかどうかを無意識に検証する。自分のための感覚的な合理性を重視してしまうのである。感覚的合理性は、しばしば相手への思いやりが欠けた形で進んでいく。

一方で、その人との将来に向かっての人間関係を見据えれば、相手のための行動を積極的にとることは必要なことと考える。その思考は、理論的合理性とも言えるだろう。結果的に理論的合理性に基づく行動によって、相手がこちらへの信頼感を増幅させることも多い。

人とのコミュニケーションの中でこの理論的合理性を持つことが出来れば、その関係が良好になっていく可能性は高いだろう。しかし、本当の意味で長く良好なコミュニケーションとなるのは、こうした理論的合理性をも超えて相手のために積極的に何かをしてあげられる心、すなわち、自分にとっては無駄なことをするという思考が自然に湧きあがった時だ。これこそ、確固たる人間関係を構築するために最も重要である。これが出来る人は、無駄なことをしているという意識のないままに相手のことを考えた行動をするようになる。これが思いやりであり、常に思いやりを持つことができる人は、その人生においても結果的に幸せな人なのではないだろうか。

前述した、幸せになるために合理性を目指すことの錯覚とは、これを踏まえずに自分本位の合理的思考を組み立ててしまうということなのである。

連載:デパートのルネッサンはどこに有る? – 緊急事態宣言再び

首都圏の百貨店は、政府による緊急事態宣言の発出を受け、営業時間の短縮を相次ぎ発表した。

東京都では新型コロナウイルスの新規感染者数が1月7日に2447人翌1月8日が2392人、1月9日も2263人となり、3日連続での2千人超えとなり、過去最多を記録した。

政府による緊急事態宣言の発令決定を受け、百貨店各社も7日、首都圏1都3県(東京、埼玉、神奈川、千葉)の飲食フロアを含め、全館の営業時間短縮などの措置を、相次いで発表した。

続きは デパートのルネッサンスはどこにある? 2021年01月15日号 を御覧ください。